許容応力度計算は必要なのか?プロが解説します

「地震が来たら、この家は本当に大丈夫?」

あなたがそうと言うことは、ご自宅の耐震性能に多少なりとも不安を感じているからではないでしょうか。

間取りやデザインにはこだわるのに、構造の話になると「なんとなく任せている」という方は意外と多いものです。

大事な大事な構造の性能については、住宅会社さんや設計者さんに一任してしまって「詳しくは分からない」となってしまっていませんでしょうか。

残念ながら、日本の建築基準法で定められている耐震性能は「最低の基準」を定めているにすぎません。

家族が継続的に安心して住まい続けることが出来る性能を確保させるには、皆様自身が判断して、そのせいを求めなければなりません。いつ起こるか分からない大地震。

地震大国・日本においては「構造計算をしているかどうか」が、家族の命運を分ける大きな分かれ道となります。

私たち〈あすなろ建築工房〉では、耐震等級3や長期優良住宅の取得実績を多数持ち、実際に「構造計算によって命が守られた」お客様の声も頂いています。

本記事では、建築のプロとして「許容応力度計算とは何か? なぜ義務じゃないのにやるべきなのか?」を、誰にでもわかる言葉で解説しています。

読み終えたとき、あなたは「なんとなく不安」から、「ちゃんと安心」へと家づくりの視点が変わっているはずです。

✅ 構造計算はコストではなく、安心への先行投資

✅ 見た目と安全性を両立できる設計のコツがわかる

✅ 「うちはしなくていい」は本当か?が判断できる

見えない構造にこそ、本当の価値が宿る。

この一文が、あなたの家族を守る“人生で一番大切な選択”の背中を押すきっかけになりますように。

- 許容応力度計算は、地震などの外力に対して構造が安全かどうかを数値で確認する方法で、特に木造住宅において安心の根拠となる。

- 建築基準法では一部の住宅にしか義務化されていないが、法的義務がない住宅でも導入することで構造の信頼性が大きく高まる。

- 長期優良住宅や耐震等級の取得、補助金・税制優遇の面でも、許容応力度計算の実施が大きなメリットになる。

- 計算結果を正しく施工に反映させるためには、信頼できる設計士・工務店との連携が不可欠であり、施工品質も重要な要素。

- 構造計算はコストではなく「未来への保険」であり、命と財産を守るための最善の選択肢として、積極的に検討すべきである。

1. 許容応力度計算とは何か

1-1. 許容応力度計算の基本概念

許容応力度計算とは、建物の構造部材にかかる「力」と、それに耐える力とのバランスを数値で明らかにし、安全性を確認するための構造計算方法です。

特に木造住宅では、柱や梁、土台などの構造材が地震や風などの外力にどのように耐えられるかを判断するために用いられます。

この計算により、構造部材が破壊や変形を起こす前に、どの程度の力まで耐えられるかを正確に把握することが可能です。

「許容応力度」という言葉には、「これ以上の応力(力の集中)は危険である」という安全の指標が含まれています。

応力度とは、部材に加わる力をその断面積で割った値で、単位は N/mm²(ニュートン毎平方ミリメートル)です。

これに対して「許容応力度」は、材料や工法、建築基準に基づき定められた、安全に使用できる最大値を意味します。

この基準値以下に抑えることで、構造の安全が確保されるのです。

この計算では、建物全体にかかる荷重の流れを把握し、それぞれの構造部材が果たすべき役割を数値化します。

たとえば建物の自重、積雪、地震、風圧などを想定し、それに耐えうる断面寸法や配置がなされているかを確認します。

近年の設計では、構造計算ソフトによりこれらを正確にモデル化し、安全性を客観的に証明することが求められています。

住宅を建てる際に「構造計算がされているか」という点は非常に重要であり、許容応力度計算はその中核を担っています。

住宅性能表示制度において耐震等級を高めたい場合や、長期優良住宅認定を受ける際、この計算は不可欠です。

設計段階から安全性を確保するだけでなく、資産価値の向上にもつながることが多いのです。

一般の方にとっては、構造計算は専門的で難解に見えるかもしれません。

しかし、この計算は住宅の安心・安全を数値で裏付ける重要な根拠であり、これからの家づくりにおいてはますます欠かせない存在です。

住宅の耐震性や長寿命化が求められる今、「許容応力度計算がされている家かどうか」を確認することは、家族の命と財産を守る第一歩となります。

1-2. 許容応力度計算の歴史と制度の背景

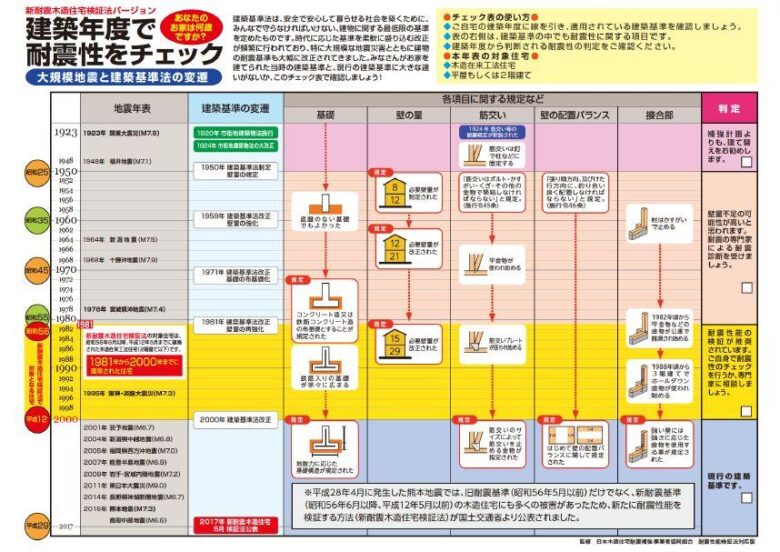

許容応力度計算が普及した背景には、日本の住宅政策や建築基準の進化が深く関係しています。

戦後の住宅不足を解消するためには大量供給が求められ、当時は構造の安全性よりもスピードが優先されていました。

その後の阪神・淡路大震災(1995年)や東日本大震災(2011年)を契機に、構造の見直しが強く求められるようになりました。

2000年の建築基準法改正では、木造住宅にも構造的な根拠を求める内容が明確化され、許容応力度計算の重要性が高まりました。

一定規模以上の木造住宅では構造計算の提出が義務化され、設計者・建築主への影響も大きくなりました。

2009年には長期優良住宅制度が導入され、住宅の性能向上と資産価値維持が制度化されました。

この制度では、構造安全性の評価として許容応力度計算の実施が非常に有効とされ、制度の後押しによって普及が加速しました。

一方で、法律上の義務がない小規模住宅では、簡易な壁量計算にとどまる場合もあります。

しかし、法的義務がなくても、構造的安全性を可視化するために許容応力度計算を導入する価値は非常に高いといえます。

現在では、住宅性能評価や自治体の補助制度といった制度とも連動し、計算を前提とした設計が広まりつつあります。

構造計算に基づいた耐震等級や性能表示が信頼の材料となることで、施主・購入者にとっても安心感につながっています。

「長期優良住宅」における構造安全性の評価としても、許容応力度計算は中心的な役割を果たしています。

性能等級の取得により、税制優遇や補助金などの経済的メリットが受けられることも多く、構造計算の実施は将来の資産価値にも大きく貢献します。

「長期優良住宅」に関しては、こちらのコラムを参照してください。

1-3. 許容応力度とその他の構造計算の違い

構造計算には複数の種類がありますが、その中でも許容応力度計算は最も一般的かつ、実用性の高い住宅向けの構造計算手法として広く採用されています。

その他の代表的な方法には、「保有水平耐力計算」や「限界耐力計算」などがあります。

それぞれの手法には設計目的や前提が異なり、結果の性質や信頼性のアプローチも変わってくるため、違いを知っておくことは重要です。

許容応力度計算は、「部材にかかる応力が、その材料の許容範囲内にあるか」を確認するものです。

部材が破壊しないように設計するため、安全率を見込んだうえで力の大きさを評価します。

建築基準法でも標準的な計算方法として定められており、木造住宅などの中小規模建築物に広く用いられています。

一方で「保有水平耐力計算」は、建物がどのくらいの水平力に耐えられるか=最終的な粘り強さを評価する手法です。

中高層建物や大規模建築に多く使われ、変形性能や建物の全体挙動も踏まえた設計が可能ですが、設計と計算の難易度が高くなります。

さらに高度な「限界耐力計算」では、実際の地震波を考慮した構造解析を行い、建物の挙動をシミュレーションします。

これは、原子力施設や病院など、超高性能な耐震性能が求められる施設で採用されることが多く、一般住宅にはオーバースペックとなってしまう場合もあります。

このように、それぞれの計算手法には特徴と用途がありますが、木造住宅においては、コスト・精度・実用性のバランスから「許容応力度計算」が最も現実的な選択肢と思われます。

施主としては、どの計算方法が採用されているかを理解し、それぞれのメリット・デメリットを把握しておくことが、納得のいく家づくりにつながります。

1-4. 許容応力度計算のメリットと限界

許容応力度計算の最大のメリットは、構造部材の安全性を数値で裏付けられることにあります。

柱や梁が、地震・風・積雪などの外力に対してどの程度耐えられるかを明確にし、安心・安全な設計を可能にします。

これにより、災害時のリスクを最小限に抑える住宅づくりが実現できるのです。

また、住宅性能評価制度や長期優良住宅の申請においても、許容応力度計算は大きな武器になります。

耐震等級などの取得において、構造の根拠として計算書を提出できることが、住宅の価値を証明するポイントになります。

資産性・売却時の信頼性向上にもつながることから、長期的なメリットが得られるという点も見逃せません。

ただし、許容応力度計算にも限界は存在します。

例えば、地震時の変形や揺れ方など、建物の「動き」に関する評価は含まれていません。

この点では、変形を考慮する「保有水平耐力計算」や「限界耐力計算」の方が優れた部分もあります。

また、計算の精度は設計者のスキルや使用するソフトの設定にも大きく依存します。

条件設定が適切でなければ、現実とは異なる結果が出てしまうリスクもあるため、設計者の経験と目利きが必要です。

許容応力度計算は非常に有効なツールですが、すべてを網羅できる万能な方法ではないという認識も重要です。

これから家づくりを行う方にとっては、そのメリットと限界の両面を理解しつつ、信頼できる設計者との連携によって、安全で質の高い家づくりを進めていくことが理想です。

1-5. どのような建物で必要とされるか

許容応力度計算は、すべての住宅に義務付けられているわけではありません。

木造2階建て以下、かつ延床面積500㎡未満の住宅であれば、簡易な壁量計算のみでも建築確認が下ります。

しかし、構造的な安心感や耐震性の高さを重視する住宅では、法的義務がなくても許容応力度計算の導入が推奨されます。

たとえば、3階建ての木造住宅や混構造(木造+鉄骨など)では、もとより、建築基準法により構造計算が義務付けられています。

特殊な形状の建物、大開口、吹き抜けなどを取り入れた意匠性の高い住宅も、構造的な検討が欠かせません。

このような場合は、許容応力度計算によって部材配置や補強の必要性が明確になり、安心とデザインを両立することが可能になります。

また、長期優良住宅の認定を受ける場合にも、構造の安定性を証明する手段として許容応力度計算は有効です。

補助金や住宅ローンの優遇を受けるためにも、構造計算が必要になるケースが増えてきています。

法的に必要でなくとも、将来的な資産価値や耐久性を考慮して任意で導入されることが増えているのが実情です。

さらに、二世帯住宅や賃貸併用住宅など、用途が複雑な住宅でも許容応力度計算は有効です。

各フロアごとの荷重バランスや、異なる居住スタイルに応じた構造計画が求められるため、より詳細な計算が重要になります。

結論として、許容応力度計算が必要とされる住宅とは、構造的にリスクがある・高度な意匠設計が施される・高性能住宅を目指す建物です。

これから家を建てようとされる皆様ご自身が、「この家には構造計算が必要か?」という視点を持ち、構造への投資を前向きに検討することが、安全で後悔のない家づくりへの第一歩となります。

2. 許容応力度計算が必要な理由

2-1. 耐震性への影響

日本は世界有数の地震大国であり、住宅における耐震性の確保は最重要課題のひとつです。

許容応力度計算は、建物に加わる力と、それに対して構造部材がどの程度まで耐えられるかを明確にするための手段です。

この計算によって、地震時のリスクを「事前に可視化」し、適切な補強設計を行うことが可能になります。

耐震性を高めるためには、単に柱や壁を増やせば良いというわけではありません。

建物全体の力の流れや、構造のバランスを踏まえた配置計画が必要不可欠です。

許容応力度計算は、各部材が受ける力の大きさや方向を数値的に示し、構造的な弱点を事前に把握できる大きなメリットがあります。

特に注意が必要なのが、吹き抜けや大開口のあるデザイン住宅です。

これらは開放感が魅力ですが、構造的には剛性のバランスが崩れやすく、耐震性が落ちるリスクもあります。

そのため、意匠と構造のバランスをとるために、許容応力度計算は非常に有効です。

また、地域ごとの地震リスクに応じた構造計画も、許容応力度計算で可能となります。

たとえば南海トラフ地震が懸念される地域や、過去に震度6以上の揺れを経験した地域では、より厳しい設計条件を取り入れることができます。

耐震性の「見える化」は、住宅購入者にとっても大きな安心材料です。

耐震等級や構造計算書という形で安全性が数値で提示されることは、信頼につながります。

命と財産を守るために、許容応力度計算は住宅づくりにおいて不可欠なステップと言えると思います。

2-2. 安全性と長寿命住宅の実現

許容応力度計算は、地震に対する安全性を確保するだけでなく、住宅の長寿命化にも大きく貢献します。

日常的な荷重や経年劣化に耐える構造設計を可能にすることで、長く安心して暮らせる住まいを実現できます。

これは「100年住宅」を目指すうえで、非常に重要な要素となります。

長寿命住宅とは、ただ長く使えるだけではなく、維持管理がしやすく、構造的に信頼できることが求められます。

許容応力度計算により最適な部材設計がなされていれば、将来的な補強や大規模修繕の必要が少なくなり、維持コストも抑えられます。

経済的にも合理的な選択肢であることは間違いありません。

また、構造計算による数値データは、将来のリフォームや増改築の際にも大きな判断材料になります。

どの部材がどれだけの荷重を受けているかが明確であれば、不要な工事を省き、必要な箇所に絞った対策が可能になります。

これは、無駄な費用をかけずに、効率的に住宅を維持・活用していくための基礎情報となるのです。

長期優良住宅制度でも、許容応力度計算は重要な認定項目のひとつです。

構造の安定性を示すことで、耐震等級の評価や補助金対象となる条件をクリアしやすくなります。

性能表示があることで、資産価値を高め、将来の売却や相続時にも有利に働くことが期待されます。

日本は今後ますます「建て替えずに長く住む家」が求められる時代に入っていきます。

高齢化社会において、長く安全に住み続けられる構造の確保は、人生設計の安心につながります。

許容応力度計算は、「その場しのぎ」ではなく「将来までを見据えた住宅設計」の礎となるのです。

2-3. 建築基準法との関係

コラムの冒頭でもお伝えしたように、日本の建築基準法で定められている耐震性能は「最低の基準」を定めているにすぎません。

許容応力度計算は、建築基準法に明確に位置づけられた構造安全性の確認方法です。

建築基準法第20条および施行令第81条において、部材が許容応力度を超えないように設計されなければならないとされています。

つまり、この計算は「安全を保証する最低限の法律的根拠」として機能しているのです。

建築基準法では、建物の規模や構造に応じて構造計算の必要性が定められています。

これまでは、4号特例といって木造2階建て・延べ面積500㎡未満であれば、構造計算が省略される場合がありました。(2025年4月の建築基準法改正により、構造検討が義務化されています)

3階建てや混構造、大規模建築物では、構造計算が義務となっており、許容応力度計算かそれ以上の手法が必要です。

社会的な耐震性能確保のニーズの高まりに応じ、法的義務がない建物でも、任意で許容応力度計算を行う設計者が増えています。

自治体によっては、補助金制度の条件に構造計算の実施が含まれているケースもあります。

つまり、建築基準法の「最低基準」を超える設計が、今や求められているとも言えます。

壁量計算や仕様規定だけでは不十分なケースに備える意味でも、構造計算は有効です。

建築基準法はあくまでも「最低限の基準」であり、必ずしも快適で安心な住まいを保証するものではありません。

だからこそ、これから家を建てようとする施主が自らの判断で構造計算を導入することが、安全な家づくりへの一歩となります。

許容応力度計算は、設計者と施主の「安全に対する共通言語」として、家づくりの信頼性を大きく高めてくれるのです。

2-4. 木造住宅における重要性

日本の住宅の大半は木造であり、その構造的安全性を確保することは極めて重要です。

木造は軽量で加工性に優れる一方で、構造のバランスや接合部の設計が不十分だと、耐震性に不安が残ります。

街中で住宅の建設現場を見てみると「大丈夫だろうか」と思われる接合金物を選択されている事例を見かけることも多々あります。

おそらくですが、そのような住宅は、壁量計算やN値計算などの簡易な計算を行っているものと思われます。

もちろん壁量計算やN値計算などでも、必要とされる接合金物を選択することになるのですが、それはあくまで一般的な間取りの場合です。

吹き抜けがあったり、スキップフロアなど、変形した間取りの場合には、検討の際に注意が必要となります。

そんな不安要素を無くすためにも、木造住宅において許容応力度計算を行う意義は非常に大きいのです。

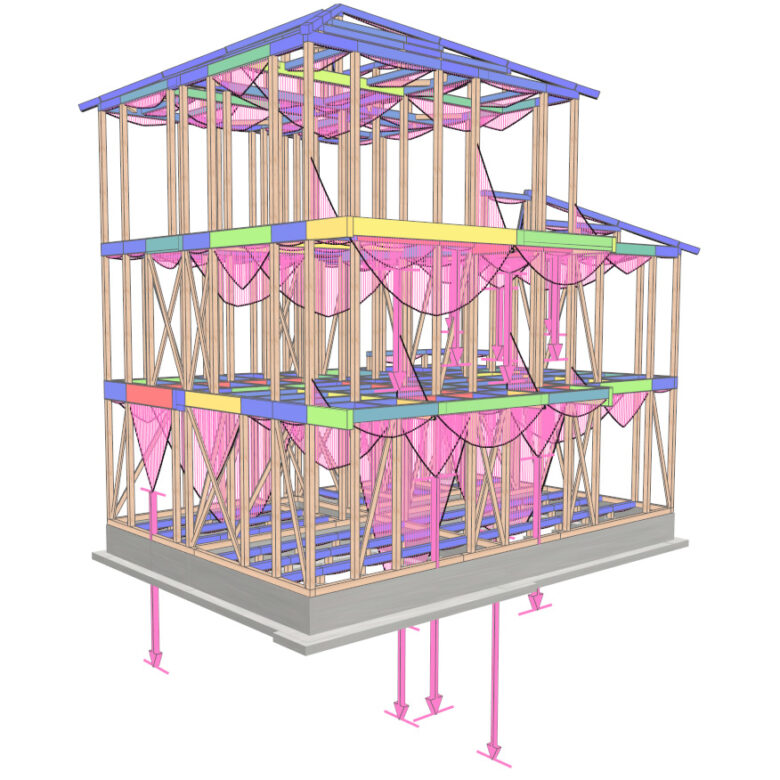

木造住宅では、柱・梁・筋交いの配置が構造強度に直結します。

許容応力度計算を行えば、それぞれの部材がどの程度の荷重を受けているのかを数値で把握でき、バランスの良い設計が可能になります。

その結果、効率的で無駄のない補強ができ、構造的な過不足が生まれにくくなります。

木材は天然素材であり、同じ寸法でも強度にばらつきがあります。

許容応力度計算では、このばらつきを踏まえて安全率を設定し、部材ごとに適切なサイズや接合金物を選定します。

接合部や金物の設計も反映されるため、家全体の構造が一体的に機能する設計が可能となります。

さらに、木造住宅は湿気やシロアリなどの外的要因による劣化リスクもあります。

構造的に余裕を持った設計がされていれば、こうしたリスクに対しても長期的に耐えやすくなります。

許容応力度計算によって「壊れにくい」構造を作ることが、家の寿命を延ばす第一歩です。

家族が安心して暮らすために、木造住宅にこそ構造への投資が求められます。

法的に義務がなくても、安心・安全・資産価値という観点から、構造計算の導入は非常に有意義です。

これからの木の家づくりにおいて、許容応力度計算は不可欠な要素といえるでしょう。

2-5. 許容応力度計算の結果と施工への反映

許容応力度計算は、設計段階の「安全の見える化」ですが、その効果を最大限に発揮するためには現場での再現が不可欠です。

いくら精密な構造計算がされていても、施工段階で正確に反映されなければ、安全性は保証されません。

図面通りに現場が動くことが、本当の意味で「安心できる住宅」をつくる鍵です。

施工現場では、柱や梁の位置・寸法、金物の種類と取り付け位置など、細かな内容まで計算結果に基づいて設定されています。

これらの内容が施工図や構造図に正しく反映されているか、現場監督や職人が理解しているかが非常に重要です。

経験豊かな施工チームであれば、構造の意味を理解しながら忠実に再現してくれるはずです。

注意すべきは、現場の都合による軽微な変更が、構造全体に影響を及ぼす可能性があることです。

たとえば梁の断面を小さくする、柱の位置をずらすといった「ちょっとした変更」が、構造的には致命的な弱点を生むこともあります。

そのため、現場での判断には設計者との連携が不可欠であり、安易な変更は避けるべきです。

設計者と施工者の情報共有も大きなポイントです。

最終的には、施主もこのプロセスに主体的に関わることが大切です。

構造に関する打ち合わせや、施工途中の構造見学会などを通じて、自分の目で確認することが、安心感につながります。

許容応力度計算は「安全を設計するためのツール」であり、施工によって初めて命を守る力を発揮するのです。

3. 許容応力度計算を行う際のポイント

3-1. 設計段階での注意点

ここから先は実際に設計をされる実務者、つまりプロ向けの話になります。

許容応力度計算を導入する場合、最も重要になるのが「設計初期から構造を意識すること」です。

自由な間取りやデザインを優先しすぎると、構造的な不整合が生まれ、後から補強が必要になってしまうこともあります。

間取り検討の段階で構造を基軸としたプランニングを行うことで、無理のない安全設計が実現します。

特に気をつけたいのが、吹き抜け、大開口、スキップフロアなどの意匠要素です。

これらは視覚的な開放感を生む反面、耐震性や剛性バランスを崩しやすくなるリスクがあります。

許容応力度計算をベースに設計すれば、これらの意匠を取り入れながらも、構造的安全性を保つことが可能です。

また、設計段階では地盤調査の結果も非常に重要です。

軟弱地盤や傾斜地では、通常より大きな荷重が想定され、構造補強の必要性が高まる場合があります。

地盤の特性を反映した構造設計は、住宅の基礎からの信頼性を高める第一歩です。

さらに、給排水管や給排気ダクト、電気配線などの設備配置も構造設計と連動して考える必要があります。

これらの設備配管や配線を設計段階で検討していないがために、現場段階で想定していない部分に大きな開口や梁欠けを設けてしまうと、構造上の弱点になりかねません。

構造と設備を同時に検討する「統合設計」の視点が求められます。

設計は見た目・性能・コストのバランスが必要ですが、その基盤となるのが「構造の考え方」です。

構造設計の経験豊富な建築士と早期から連携することで、トラブルの少ない、安全で快適な家づくりが可能になります。

3-2. 信頼できる設計士・工務店の選び方

許容応力度計算を正しく活かすためには、信頼できる設計士・工務店との出会いが不可欠です。

これは繰り返しお伝えしてきたことですが、どれだけ制度や計算が優れていても、それを扱う「人」が適切でなければ、安心・安全な家づくりは実現しません。

まずは構造に対して真剣に取り組んでいるかどうかを見極めることが大切です。

実績の確認は、信頼度を測る上で非常に有効です。

過去に構造計算を取り入れた住宅をどの程度手がけているか、耐震等級や長期優良住宅認定の取得実績があるかなどをチェックしましょう。

完成見学会や施工中の現場見学などを活用するのもおすすめです。

説明のわかりやすさや、対応の丁寧さも重要な判断材料です。

構造計算は専門的で難解な部分もありますが、それをしっかり理解し、かみ砕いて説明してくれる設計士であれば、信頼性が高いといえます。

質問に真摯に答えてくれるかどうかも、会社の姿勢が表れるポイントです。

第三者機関との連携があるかどうかも、構造への信頼性を担保するひとつの指標です。

住宅性能評価機関や構造設計事務所と協働している場合、設計内容に対する客観性や透明性が高くなります。

外部の専門家のチェックが入っている設計は、安心感が違います。

最終的には「信頼関係を築けるか」が最も大切です。

設計から施工、完成まで長く付き合う相手だからこそ、安心して話ができるかどうかを大切にしましょう。

構造計算をしっかりと説明し、共に住まいをつくる姿勢が感じられる相手こそ、最良のパートナーです。

3-3. 計算ソフトとその精度について

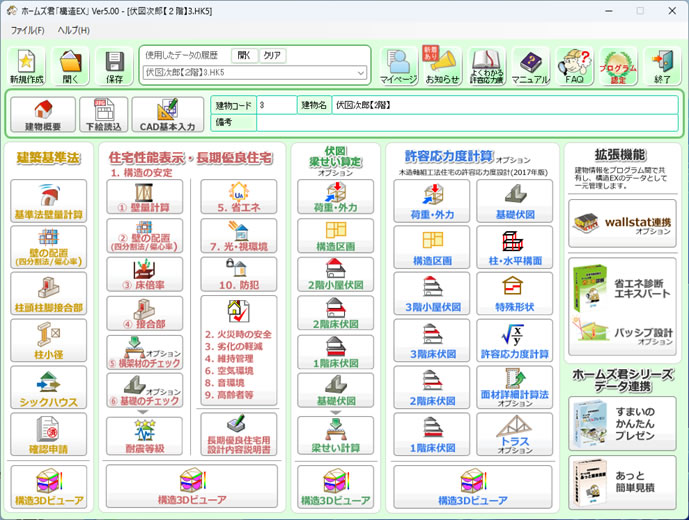

現代の住宅設計において、許容応力度計算は専用の構造計算ソフトを使って行われることが一般的です。

ソフトを使うことで複雑な計算が短時間で行え、入力ミスも減り、設計の効率が大きく向上します。

木造住宅向けには、日本の基準に適合した高性能なソフトが複数存在します。

代表的なものとしては、「KIZUKURI(きづくり)」や「House-ST1」や「ホームズ君『構造EX』」などがあります。

これらのソフトは荷重の流れ、部材ごとの応力状態、耐震等級などを総合的にチェックできる機能を備えています。

設計の根拠を数値で示す上で非常に有用なツールであり、住宅の信頼性を高める手助けになります。

しかし、ソフトに頼りきるのは危険でもあります。

誤った入力や設定ミスがあれば、どれだけ優れたソフトでも誤った計算結果を出してしまいます。

設計者のチェック、経験、そして「構造感覚」による判断が必要不可欠です。

さらに、法改正や基準の更新に常に対応しているかも大切なポイントです。

建築基準法は改正が多く、旧バージョンのままでは現在の基準に合っていない可能性もあります。

常に最新の状態で使いこなせるスキルが、正確な構造設計を支える鍵です。

ソフトはあくまで「道具」であり、信頼できる設計者の手によってはじめてその性能が活かされます。

施主としても、どんなソフトを使っているのか、どういったチェック体制があるのかを確認しておくことが安心につながります。

構造設計の品質を支えるのは、最終的には「人の目」と「責任感」なのです。

3-4. コストと手間のバランス

許容応力度計算を導入するかどうかを判断する際に、多くの方が気にするのが「費用」と「手間」です。

構造計算を行うには追加の設計料が必要であり、検討から完成までのスケジュールにも余裕が求められます。

しかし、そのコストは単なる「支出」ではなく、「安心への投資」として捉えるべきものです。

一般的な木造2階建て住宅であれば、許容応力度計算にかかる費用は数十万円前後が目安です。

設計期間が1〜2週間延びる場合もありますが、その分だけ設計の精度と信頼性が高まることになります。

また、これによって長期優良住宅の認定や、各種補助金制度の対象となる可能性も広がります。

許容応力度計算によって得られるもう一つの大きなメリットは「最適化」です。

計算により必要な部材や補強を過不足なく配置できるため、やみくもな補強工事や材料コストを避けることが可能になります。

結果として、トータルで見ればコストパフォーマンスに優れた設計が実現します。

地震被害による補修コストと比較すると、構造計算にかかる初期コストはごくわずかです。

家の倒壊や損傷が発生した場合、数百万円以上の損害になることも珍しくありません。

事前に構造を検証し、被害リスクを最小限にすることは、将来への大きな備えになるのです。

「安心は無料ではないが、高すぎもしない」。

許容応力度計算にかかる費用と手間は、家族の命と資産を守るための必要経費と捉えることが重要です。

信頼できる設計者としっかり相談し、コストと安全性のバランスを見極める力が、後悔しない家づくりに直結します。

3-5. 施主として確認すべきチェック項目

構造計算は専門的な領域ですが、施主自身がある程度の知識を持ち、確認すべきポイントを把握することも非常に大切です。

住宅の安全性に直結するテーマだからこそ、「お任せ」ではなく「一緒に考える姿勢」が安心の鍵になります。

まずは、打ち合わせの初期段階から構造に関する質問を設計者に遠慮なく行いましょう。

施主が確認すべき基本的な項目としては、次のようなものがあります。

- 許容応力度計算を実施しているか

- 耐震等級はいくつか

- 構造計算書が提出されるか

- 地盤調査の内容と対応

- 柱・梁の寸法、金物の仕様

特に耐震等級や構造等級は、住宅性能を測る指標としても信頼性が高く、将来的な資産価値にも影響します。

構造計算書は専門的なため、すべてを理解する必要はありません。

重要な部分だけでも、図を使って説明してもらうと理解が深まります。

例えば、「どの部材にどれだけの力がかかっているか」「安全率はどの程度か」などの概要を聞くだけでも安心材料になります。

最近の構造計算ソフトは、分かりやすく力の流れを3Dで表現することも可能です。

確認は設計段階だけでなく、施工中にも行うことが理想的です。

現場で柱の太さや金物の取り付け状況を自分の目で見ることで、設計通りに施工されているか確認できます。

構造見学会や現場定例などを活用し、設計者や現場管理者や大工さんと一緒に確認することで、より深い信頼関係が築くことも可能です。

最後に、チェック項目をリストにしておくことで、見落としを防ぐことができます。

・構造計算の有無

・提出資料の内容

・現場でのチェック体制

・設計者・現場管理者との連携方法

主体的に関わる姿勢が、安全で納得のいく住まいづくりを実現する第一歩となるのです。

まとめ

許容応力度計算は、住宅の構造的な安全性を数値で裏付ける重要な設計手法です。

特に地震大国・日本においては、建物の安全性を「見える化」し、命と財産を守るために不可欠な存在となっています。

この計算を通じて、柱や梁などの構造部材がどのくらいの力に耐えられるかを正確に把握し、設計の根拠とすることができます。

木造住宅における自由な設計やデザイン性を維持しながら、構造安全性を確保するためにも、許容応力度計算は非常に有効です。

また、地盤や地域性に応じた荷重設定も可能で、個々の敷地条件に適応した耐震設計が実現できます。

これにより、地域特性を踏まえた本当に強い家づくりが可能となります。

長期優良住宅の認定や耐震等級の取得においても、許容応力度計算は構造的根拠として重宝されます。

資産価値の向上や税制優遇、補助金制度などのメリットも得られる可能性が高く、単なる設計技術にとどまらず「住宅価値の証明」にも繋がります。

一方で、許容応力度計算にも限界があることも理解しておくべきです。

建物の変形挙動や震動解析まではカバーしていないため、特殊な用途や大規模施設ではより高度な計算手法が求められる場合もあります。

それでも木造住宅においては、コスト・精度・実用性の面から最もバランスの取れた手法であることは間違いありません。

設計段階での構造意識、施工段階での情報共有、そして施主による確認。

この三者の協力によって初めて、計算が「現実の安心」に変わっていきます。

構造は目に見えないからこそ、数字と実績に基づいた信頼構築が必要なのです。

家づくりを始める際は、まず「この家に構造計算は必要か?」と自問することから始めてみてください。

その問いが、信頼できる設計者との出会いにつながり、安心の家づくりを支える道しるべとなります。

他の記事をみる