長期優良住宅の認定は得ておいた方がよい?

「長期優良住宅って、実際のところどうなの?」

家づくりを進める中で、そう思ったことはありませんか?

性能が高く、税制面でも優遇される――そんな魅力的な言葉が並ぶ一方で、「本当に自分たちに必要?」「コストや手間は?」と迷ってしまう方も多いと思います。

本コラムでは、神奈川県内、東京都内で多数の木造住宅を手がけてきた実績をもとに、長期優良住宅の基礎知識から、メリット・デメリット、そして取得すべきかどうかの判断軸までをわかりやすく解説しています。

将来の安心、資産価値の維持、省エネによる光熱費の節約――これらを実現したい方にとって、制度を知ることは大きな一歩になると思います。

読了後には、「自分たちにとって本当に必要か?」を納得して判断できるようになるはずです。

後悔しない家づくりの第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むことで、あなたは次の5つの答えを得ることができます。

- 長期優良住宅は「誰にでも最適」ではなく、ライフスタイルや将来設計に合った人にこそ価値がある制度であること。

- 税制優遇・補助金・ローン金利優遇など、多面的な経済的メリットがある一方で、申請や設計には一定のコストと手間がかかること。

- 住宅の資産価値を維持しやすく、将来的な売却や相続の際にも有利になる可能性があること。

- 都市部の狭小地や短期居住の場合は、制度の条件が合わず、適していないケースもあること。

- 制度の有効活用には、信頼できる工務店や設計者との相談と、自分に合った見極めが重要であること。

1. 長期優良住宅の認定制度とは?目的と社会的背景

なぜ必要?制度創設の背景と目的

長期優良住宅制度は、2009年に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて創設されました。これは日本の住宅が「使い捨て」されやすく、平均寿命が30年以下と短命であることが社会問題となっていたことに端を発しています。

環境負荷の低減、住生活の質の向上、資産価値の維持といった課題を解決するために、この制度が設けられました。

制度の目的の一つは、「質の高い住宅を長く大切に使う」というライフスタイルを定着させることです。高度経済成長期には、早く安く建てて早く建て替えるという考え方が主流でしたが、これにより廃材やCO2の排出が増加し、環境への影響も深刻化しました。

こうした背景を踏まえ、住宅の長寿命化が国家的な目標として掲げられたのです。

また、少子高齢化が進む日本社会において、住宅のストックを活用することも重要な課題です。新築を繰り返すのではなく、既存の住宅を長く使い続けられるようにすることで、住み替えや相続時の負担を軽減する狙いもあります。

長期優良住宅制度は、こうした社会的ニーズに応えるための施策でもあります。

加えて、住宅を「資産」として評価しやすくすることもこの制度の大きな目的です。欧米では住宅の価値が年数を重ねても下がりにくい傾向がありますが、日本では築年数が経過すると急激に価値が下がってしまいます。

長期優良住宅の認定を受けた住宅は、中古市場でも一定の評価を得やすくなると期待されています。

このように、長期優良住宅制度は、環境への配慮、ライフスタイルの見直し、資産価値の維持といった多くの目的をもって導入されました。

認定制度という形で住宅に対して明確な「品質基準」を設けることで、建て主にとっても施工側にとっても指標が明確になり、安心して長く住み続けられる家づくりを実現する一助となっています。

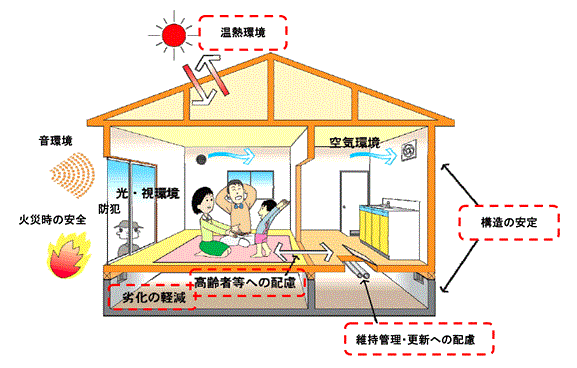

認定基準一覧:劣化・耐震・省エネなど技術要件

長期優良住宅の認定を受けるためには、法律で定められた複数の技術基準をクリアする必要があります。

「構造の安定性」「劣化対策」「維持管理・更新の容易性」「省エネルギー性」「居住環境」など、住宅の長期使用に関わる重要項目が中心で、単に新しい住宅であればよいというわけではなく、しっかりとした設計と性能が求められます。

たとえば「劣化対策」では、住宅が少なくとも100年間使用できるように設計されていることが求められます。木造住宅においては、床下や屋根裏の十分な換気、防腐・防蟻処理、湿気対策などが審査のポイントです。これらにより、住宅の耐久性を大きく高めることができます。

維持管理のしやすさも重要なポイントです。給排水管や電気配線、ガス管などが容易に点検・修理できる設計になっているかが問われます。

将来のリフォームや設備更新がしやすいように、メンテナンス性の高い設計が義務づけられています。これにより、長期的に住み続けるための「家の健康管理」がしやすくなるのです。

さらに、「省エネルギー性」も重視されます。断熱性能や設備機器の省エネ性などが基準に適合しているかが審査されます。

快適な住環境を保ちながら光熱費を抑え、CO2排出の削減にも貢献することが期待されています。特に最近では、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)との親和性も高く、注目されています。

認定を受けるには、設計段階で建築士が作成した「長期優良住宅建築等計画書」を市町村に提出し、審査・認定を受ける必要があります。

申請書類は非常に詳細で、構造・間取り・材料・維持管理計画などが明記されていなければなりません。工務店や設計事務所の協力が不可欠であり、早い段階からの相談が重要です。

なお、各自治体によって運用ルールや審査の厳しさに差がある場合もあります。

計画段階から地域の建築行政窓口との情報共有を行い、スムーズに手続きを進めることが成功のカギとなります。

一般住宅との違い:性能・管理・将来性の比較

長期優良住宅と一般的な住宅の最大の違いは、住宅の品質基準と性能に明確な差があることです。

一般住宅には法定基準を満たすことのみが求められますが、長期優良住宅はそれを超える高い水準の耐久性や省エネ性能、維持管理計画が必要です。そのため、単に「新築だから安心」ではなく、長期的な価値が設計段階から確保されています。

構造面では、耐震等級2以上の確保が求められます。これは震度6強~7の地震にも倒壊しない設計であり、地震大国日本において極めて重要な安全性能です。

維持管理計画の有無も大きな違いです。長期優良住宅では、給排水管や電気配線が点検・修理しやすい設計である必要があり、将来のリフォーム対応も考慮された構造となっています。

また、省エネルギー性能にも明確な基準があります。断熱材の厚みや窓の性能、設備機器の省エネ性が審査対象であり、冷暖房のエネルギー消費を抑える設計がなされています。

さらに、居住環境や地域との調和も評価される点で、一般住宅とは一線を画します。例えば敷地の緑化や、周辺景観に配慮した設計など、街並みに貢献する住まいとしての視点も重要です。

このように、長期優良住宅は目に見えない部分にも多くの工夫が施されており、その分初期コストはやや高くなる傾向がありますが、安心・快適・経済性といった面で長期的メリットが期待できる住宅です。

認定住宅の8つの性能基準とは?

長期優良住宅に求められる性能基準は、主に「劣化対策」「耐震性」「省エネルギー性」「維持管理・更新の容易性」「居住環境」「住戸面積」「バリアフリー性」「可変性」の8項目です。

住宅が長期間にわたり良好な状態を保ち、居住者が安心して暮らせるために必要な要素が体系的に定められていることが、この制度の特徴です。

- 劣化対策

- 耐震性

- 省エネルギー性

- 維持管理・更新の容易性

- 居住環境

- 住戸面積

- バリアフリー性

- 可変性

1.劣化対策

「劣化対策」では、構造躯体が100年以上の使用に耐えられる設計が求められます。木造住宅では、床下や屋根裏の換気、防腐・防蟻処理、湿気対策などが重視され、建物の長寿命化が図られます。

2.耐震性

「耐震性」については、耐震等級2以上が基本となります。これは学校などの避難所レベルと同等であり、大地震後も居住を継続できる水準が確保されます。

3.省エネルギー性

「省エネルギー性」では、断熱材や窓、住宅設備のエネルギー効率などが評価されます。断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上が目安であり、光熱費の削減と快適な室内環境の両立が期待されます。

4.維持管理・更新の容易性

「維持管理・更新の容易性」では、配管や設備が点検・修理・交換しやすい設計になっているかが問われます。たとえば点検口の配置やメンテナンス動線の確保などが求められます。

5.居住環境

「居住環境」では、日照・通風、敷地の緑化、周辺との調和など、快適で周囲と共生できる住宅であるかがチェックされます。これは住み心地に加え、まちづくりへの貢献という視点も含まれます。

6.住戸面積

「住戸面積」の基準としては、戸建住宅では75㎡以上、1階部分は40㎡以上が必要です。これは家族がゆとりを持って住まえる広さを確保するための条件ですが、狭小地では要注意です。

7.バリアフリー性

「バリアフリー性」では、段差解消・廊下幅・手すり設置スペースの確保などが求められ、高齢者になっても安心して暮らせる設計が推奨されています。

8.可変性

「可変性」とは、将来のライフスタイルの変化に応じて間取り変更がしやすい設計であることを指します。間仕切りの変更が容易な構造などがその一例です。

このように、長期優良住宅は構造・性能・将来対応性まで総合的に高水準を求められる設計思想に基づいています。

認定取得の流れ:申請〜通知書までの手順

長期優良住宅の認定を受けるには、建築主が計画段階から自治体に対して申請を行う必要があります。ただし実務では、設計者が代理者として手続きを行うのが一般的です。

申請には「長期優良住宅建築等計画書」の作成が必要であり、住宅の構造・性能・維持管理計画・敷地条件などの詳細情報を記載する必要があります。

認定までの流れは大きく分けて「事前準備」「計画書作成」「事前審査(技術的審査)」「本申請」「認定取得」の5段階です。

設計初期段階から住宅会社・設計士と方針をすり合わせておくことがスムーズな申請につながります。

技術的審査では、構造・劣化対策・省エネ・維持管理計画などが第三者機関によりチェックされ、適合すれば「適合証」が発行されます。

その後、市町村に対して本申請を行います。技術審査結果のほか、敷地図、建築確認申請の副本、同意書などが必要です。

自治体によっては追加資料の提出が求められることもあり、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

認定が下りると「長期優良住宅認定通知書」が発行されます。これは税制優遇や補助金申請の際に必要となる重要書類です。

設計変更が生じた場合には、軽微変更届や再審査が必要となることがあるため、施工中も制度の理解が求められます。

そして最も重要な注意点として、認定は必ず「建築確認申請前」に取得しなければならないという制度上のルールがあります。

このタイミングを逃すと、性能を満たしていても認定を受けられず、税制などのメリットも得られません。

そのため、スケジュールと設計の初期段階で制度を前提とした家づくりを始めることが成功のカギとなります。

長期優良住宅の大きなメリットのひとつが税制上の優遇措置です。中でも代表的なのが固定資産税の軽減措置で、通常新築住宅の建物部分に対して3年間適用される軽減期間が、長期優良住宅では5年間に延長されます。

これにより、一般住宅と比較して2年分の税負担を軽減でき、10万円以上の差が出ることも珍しくありません。

特に木造住宅においても耐火構造と同様の5年軽減が受けられるという点は見逃せないポイントです。通常、非耐火構造の木造住宅は3年間の軽減にとどまりますが、長期優良住宅であれば5年の軽減期間が適用され、より公平な制度設計となっています。

また、登録免許税の軽減も大きなメリットです。新築時の保存登記、所有権移転登記、さらには住宅ローンに伴う抵当権設定登記についても税率が引き下げられる措置が用意されています。

これらの減税措置は、建築費や諸経費の抑制にも寄与し、住宅取得時の負担軽減につながります。

さらに、住宅ローン控除における控除限度額の優遇も受けられるケースがあります。

長期優良住宅であれば、一般住宅よりも控除の上限額が高く設定される場合があり、所得税・住民税の負担が大幅に軽減される可能性があります。

ただし、これらの優遇を受けるには「建築確認申請前」に認定を取得している必要があります。

設計が進んでからでは間に合わないため、制度を利用する前提でスケジュールを組むことが非常に重要です。

税制優遇によって得られる金額はケースにもよりますが、数十万円以上になることも珍しくありません。

中長期的な資金計画の観点でも、長期優良住宅の認定取得は十分検討に値する制度と言えるでしょう。

2. 認定を受けるメリットとデメリット

固定資産税・登記費用が安くなる?税制優遇の内容

長期優良住宅の大きなメリットのひとつが税制上の優遇措置です。中でも代表的なのが固定資産税の軽減措置で、通常新築住宅の建物部分に対して3年間適用される軽減期間が、長期優良住宅では5年間に延長されます。

これにより、一般住宅と比較して2年分の税負担を軽減でき、10万円以上の差が出ることも珍しくありません。

特に木造住宅においても耐火構造と同様の5年軽減が受けられるという点は見逃せないポイントです。通常、非耐火構造の木造住宅は3年間の軽減にとどまりますが、長期優良住宅であれば5年の軽減期間が適用され、より公平な制度設計となっています。

また、登録免許税の軽減も大きなメリットです。新築時の保存登記、所有権移転登記、さらには住宅ローンに伴う抵当権設定登記についても税率が引き下げられる措置が用意されています。

これらの減税措置は、建築費や諸経費の抑制にも寄与し、住宅取得時の負担軽減につながります。

さらに、住宅ローン控除における控除限度額の優遇も受けられるケースがあります。

長期優良住宅であれば、一般住宅よりも控除の上限額が高く設定される場合があり、所得税・住民税の負担が大幅に軽減される可能性があります。

ただし、これらの優遇を受けるには「建築確認申請前」に認定を取得している必要があります。

設計が進んでからでは間に合わないため、制度を利用する前提でスケジュールを組むことが非常に重要です。

税制優遇によって得られる金額はケースにもよりますが、数十万円以上になることも珍しくありません。

中長期的な資金計画の観点でも、長期優良住宅の認定取得は十分検討に値する制度と言えるでしょう。

フラット35Sや補助金制度も!住宅ローンの優遇措置

長期優良住宅にはローンや補助金における優遇措置も多く用意されています。

なかでも代表的なのが、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】の金利引き下げ制度(フラット35S)です。

長期優良住宅の基準を満たせば、5〜10年間にわたり金利の優遇を受けられる可能性があります。

これにより、住宅ローンの総返済額が数十万円〜100万円以上軽減されることもあり、長期的な経済的メリットは非常に大きいです。

省エネ性や耐震性を備えた住宅であることが前提条件ですが、長期優良住宅はすでにそれらの基準を網羅しているため、基本的に適用されやすいのも魅力です。

また、国や自治体が実施する補助金制度においても、長期優良住宅であることが採択の条件となっていることが多く、利用できる可能性が広がります。

たとえば、「地域型住宅グリーン化事業」や「こどもエコすまい支援事業」などでは、数十万円〜最大100万円を超える補助金が支給される場合もあります。

補助金は先着順や期間限定であることが多いため、早めの情報収集と申請準備が重要です。

これらの制度は単に金銭的な恩恵をもたらすだけでなく、「良質な住宅を選ぶべき」という社会的な価値を後押しする側面もあります。

ただし、補助金や優遇制度は制度改定や年度ごとの予算状況によって変更されるため、常に最新情報を確認し、信頼できる工務店と連携することが欠かせません。

長期優良住宅の恩恵は、こうした制度活用によってより明確に体感できるため、制度の理解と早期の行動が成功の鍵となります。

資産価値の維持と将来の売却に有利な理由

日本では、住宅の資産価値は築年数が経つにつれて急速に下がる傾向があります。

とくに中古住宅市場においては、築20年を過ぎると建物価値がゼロと見なされることもあるほどです。

しかし、長期優良住宅は国による性能認定があるため、築年数が経過しても資産価値が維持されやすいという特長があります。

住宅の品質や維持管理の履歴が書面で残るため、購入希望者にとっても「見えない安心」が得られます。

とくに耐震性・省エネ性・劣化対策などの性能が明確に示されていることは、中古住宅市場での信頼性に直結します。

近年では、国土交通省が推進する「性能表示制度」や「住宅履歴情報の整備」によって、良質な中古住宅を評価しやすい制度が整いつつあります。

長期優良住宅はこうした制度との親和性が高く、住宅ローンの審査・保険・税制上の扱いでも有利に働く可能性があります。

また、不動産会社にとっても、性能や維持管理履歴が明確な住宅は適正な査定がしやすく、売却時の価格交渉で売主の立場が強くなるケースもあります。

ただし、地域によっては「新築志向」が強く、中古住宅全般の評価がされにくい傾向があることにも注意が必要です。

長期優良住宅という価値が伝わるように、認定証や仕様書などを準備しておくことが大切です。

総じて、長期優良住宅は「時間が経っても評価される住宅」であり、将来的な売却・賃貸・相続といった局面でも選択肢の幅を広げてくれる存在です。

認定にかかる費用・時間・申請時の注意点

長期優良住宅の取得には、一定のコストと手間がかかることを理解しておく必要があります。

まず、認定に必要な申請書類の作成や技術的審査には設計者や第三者機関の関与が必要であり、その分の申請費用・設計費用が追加で発生します。

一般的には、認定取得にかかる費用は10万円〜20万円前後が目安とされます。

また、建物本体の仕様も長期優良住宅の基準を満たすためにグレードアップされる傾向があり、断熱・構造・劣化対策などで建築費が数十万円〜100万円以上増えるケースもあります。

手続き面でも、申請から認定までに1〜2ヶ月程度かかることが一般的であり、建築スケジュールに余裕を持つことが重要です。

着工を急ぐ計画には不向きな一面もあるため、初期段階から認定取得を前提とした進め方が求められます。

さらに、申請・設計・審査に関して一定の知識と経験が求められるため、制度に精通した工務店や設計士を選ぶことが成功のカギです。

長期優良住宅に不慣れな事業者では、設計変更や審査のやり直しが発生するリスクもあります。

ただし、こうしたコストや手間は、将来の安心や経済的メリットを得るための「先行投資」と考えることもできます。

断熱性や耐久性に優れた家は、修繕費や光熱費の削減、快適性の向上などで、長期的にリターンが得られる設計となっています。

コストを「単年度」で捉えるのではなく、「ライフサイクル全体」で評価する視点が重要です。

結論として、長期優良住宅はコスト面でのハードルもある一方で、それを上回る価値をもたらす可能性が高い選択肢です。

認定が向かないケースとその理由

長期優良住宅は多くのメリットがある一方で、すべてのケースにおいて取得が適しているとは限りません。

たとえば、一定期間しか住まない予定の方や将来的に住み替えを前提とした住宅では、認定によるメリットを十分に享受する前に手放す可能性があります。

初期投資や手間が回収できないまま売却となるケースも考えられるため、慎重な検討が必要です。

また、土地条件に大きな制約がある都市部(例:横浜・東京)では、建ぺい率や容積率の制限によって認定基準の一つである「住戸面積40㎡以上(1階)」を満たせないことがあります。

特に30坪前後の狭小地では、設計の自由度と制度基準が相反してしまうケースもあるため注意が必要です。

さらに、「小さくても性能のよい家」を求める単身者やDINKsにとっては、長期優良住宅の最低住戸面積75㎡が過剰スペックとなることもあります。

このような場合、制度の枠に無理に合わせるよりも、自分たちのライフスタイルに合った柔軟な設計を優先する方が合理的です。

その他にも、建築スケジュールがタイトな場合には、認定取得に必要な申請期間や審査待ちがネックになることもあります。

すでに高性能な住宅を建てる予定であっても、制度利用を前提としない判断も一つの選択肢です。

また、将来的に解体や建て替えを予定していたり、賃貸や事業用として短期間の運用を前提とする住宅では、長期優良住宅の趣旨と合致しない場合もあります。

大切なのは、「制度に合わせる家づくり」ではなく、「暮らしに合った制度活用」を考えることです。

認定取得が目的化してしまわないように、自分たちのライフプランや暮らし方に照らし合わせて、本当に必要かどうかを冷静に判断しましょう。

3. あなたにとって必要かを判断するポイント

ライフプランに合っているか?家族構成で考えるべきこと

長期優良住宅が本当に必要かどうかを判断するうえで、まず考えるべきは家族構成やライフプランとの整合性です。

たとえば、子育て世代で今後も長く住み続ける予定がある場合、住宅の長寿命性やメンテナンスのしやすさは大きなメリットになります。

ライフスタイルの安定を求める家庭ほど、長期的に価値のある住まいとの相性が良いと言えるでしょう。

一方で、単身者やDINKs(子どもを持たない共働き夫婦)のように、住まいに柔軟性を求めるライフスタイルの場合には、認定住宅の仕様が過剰になる可能性があります。

特に「小さくても性能の良い家」を求める方にとっては、住戸面積75㎡以上・1階40㎡以上という基準が設計自由度を制限し、不要な床面積やコスト増につながることもあります。

また、将来的に親との同居を考えている家庭や二世帯住宅を計画している場合は、長期優良住宅が非常に有効です。

バリアフリー性や可変性といった基準が最初から組み込まれているため、将来の生活変化にも柔軟に対応できます。

教育や子育ての観点でも、断熱性・空気環境・静音性といった住宅性能の高さは、子どもの成長や健康維持にもプラスに働きます。

長期的に安心できる環境を整えるという意味で、長期優良住宅は心強い選択肢となるでしょう。

結論として、長期優良住宅は「定住」や「拠点づくり」を重視する家庭と非常に相性が良い制度です。

一方で、転勤や住み替えの可能性が高い、あるいはライフスタイルの変化が読みにくい方には、制度利用を慎重に検討する価値があります。

土地条件・住み替えの可能性と制度活用の相性

長期優良住宅の価値は、住宅そのものの性能だけでなく、立地条件によっても大きく左右されます。

たとえば、子育て世帯であれば、学校や病院、交通の利便性が重要になりますし、高齢期を見据えるなら、バリアフリーな街並みや買い物環境も評価ポイントになります。

一方で、将来的に住み替えを予定している場合は注意が必要です。

認定住宅の本来のメリットを享受する前に売却してしまうと、初期投資が回収できない可能性があります。

転勤の多い職業や実家へのUターンを前提としたケースでは、流動性のある住宅計画を優先した方が合理的かもしれません。

逆に、駅近や人気の学区といった優良な立地に長期優良住宅を建てる場合は、将来的な売却・賃貸時にも非常に有利です。

住宅の性能と立地の魅力が相乗効果を生み、資産価値が維持されやすくなります。

ただし、狭小地や建ぺい率の厳しい地域では、設計自由度が制限されることがあるため注意が必要です。

住戸面積や採光・通風の条件をクリアするのが難しいケースでは、制度に縛られすぎない判断も必要です。

また、地域によっては中古住宅が評価されにくい傾向があり、長期優良住宅であってもその価値が十分に伝わらないこともあります。

地域の不動産市場の特性を理解したうえで判断することが大切です。

結論として、長期優良住宅の価値を最大限に活かすには、「性能 × 立地」の両面からの検討が不可欠です。

コストに見合う?長期的メリットと回収効果の考え方

長期優良住宅の取得を検討する際には、性能や制度上のメリットだけでなく、費用対効果(コストパフォーマンス)の視点からも冷静に判断することが大切です。

たしかに初期費用は一般的な住宅に比べて高くなる傾向がありますが、そのコストが将来的にどのように回収できるかが重要な判断基準になります。

断熱性能や高効率設備により、冷暖房エネルギーの消費が抑えられ、光熱費が削減されるのが長期優良住宅の特長のひとつです。

特に電気料金などエネルギーコストが高くなっている時代には、ランニングコストの低減がとても有効です。

また、構造や部材に耐久性の高い仕様が採用されるため、大規模な修繕の時期が先延ばしできる可能性もあります。

結果として長期的な修繕費用の抑制につながることから、トータルで見るとコスト面で有利になることも少なくありません。

さらに、補助金やローン控除などの制度を組み合わせれば、実質的な建築費を抑えることも可能です。

ただし、性能が高ければ高いほど良いというわけではなく、過剰なスペックはかえってコスパを悪化させる要因にもなります。

たとえば必要以上の断熱や構造補強は、初期費用が大きくなりすぎてライフスタイルに見合わない負担になることもあるため注意が必要です。

大切なのは、「我が家にとって必要な性能水準はどこか?」を見極める視点です。

結論として、長期優良住宅は将来を見越した投資として高いパフォーマンスを発揮する可能性がある一方で、

暮らし方や資金計画とのバランスを冷静に見極めることが、後悔しない家づくりにつながります。

認定取得には専門家との連携が不可欠

長期優良住宅の取得を目指すうえで、最も重要なパートナーとなるのが工務店や住宅会社です。

制度に関する知識や認定取得の実績がある事業者かどうかで、家づくり全体のスムーズさや品質に大きな差が生まれます。

設計初期の段階から制度を前提としたプランを組めるかどうかがカギとなり、後から仕様変更するよりもコストと手間を大幅に削減できます。

後戻りや設計のやり直しを防ぐためにも、早期から制度対応の可否を確認することが不可欠です。

工務店によっては長期優良住宅に標準対応したプランを提供している場合もあり、手間や費用を最小限に抑えられるケースもあります。

一方で、完全自由設計の注文住宅を計画している場合は、より高いレベルの設計力と制度理解が求められます。

また、地域密着型の工務店であれば、その自治体の認定基準や審査傾向にも精通しているため、申請プロセスをスムーズに進めやすくなります。

長期優良住宅は全国制度でありながら、自治体ごとに細かな運用ルールの違いがあるため、地域事情に詳しいパートナーは非常に頼りになります。

さらに、建築後の維持管理やアフターサポートまで視野に入れると、長く付き合える信頼関係の構築が重要です。

点検・メンテナンス・将来のリフォームまで見据えた体制が整っている住宅会社を選ぶことが、長期優良住宅の真価を引き出す鍵となります。

総じて、長期優良住宅の成否は「どの制度を使うか」以上に、「誰と一緒に家を建てるか」によって決まります。

制度に詳しい専門家と早い段階からじっくり相談を重ねることが、後悔のない家づくりへの第一歩です。

将来まで安心できる家選びとは?

住宅選びは、目先の条件だけでなく、将来を見据えた長期的視点を持つことが非常に大切です。

長期優良住宅は、まさにそのような「未来の暮らし」に焦点を当てた制度であり、時間の経過とともに価値を発揮する住まいです。

初期費用や間取りの自由度に目が行きがちですが、住宅は「住み続けることで価値が育まれる」資産です。

断熱性・耐久性・メンテナンス性といった性能の高さは、暮らしの質と安心感に直結します。

また、長期優良住宅の特徴である可変性やバリアフリー性は、ライフステージの変化にも柔軟に対応できる設計思想に基づいています。

子どもが独立した後の生活や、将来的な介護・リフォームなども見据えて、将来の自分や家族にとって暮らしやすい空間を用意することが可能です。

加えて、長期優良住宅は性能が証明された住宅として、中古市場でも評価されやすい点も見逃せません。

住み替えや相続時にも資産価値を維持しやすく、選択肢の幅が広がります。

住宅ローンの返済が終わった後の生活も想像してみてください。光熱費が安く、修繕の手間が少ない家は、老後の生活にも大きな安心をもたらします。

住まいが「負担」ではなく「味方」になるかどうか、それを決めるのが今の選択です。

結論として、長期優良住宅はその時の流行や価格だけでは測れない、本質的な価値に気づかせてくれる制度です。

将来の生活をより豊かに、そして安心して過ごすために、「本当に必要な住まいとは何か」を今一度考えることが大切です。

まとめ

長期優良住宅とは、単に「性能の高い住宅」ではなく、「長く住み続けられる、計画的に維持管理できる住宅」という明確な定義と制度に基づいて構築された住まいのスタイルです。

この記事ではその制度の背景から始まり、必要とされる性能基準、認定取得の流れ、さらには税制・ローン・補助金面でのメリットとコスト面での注意点まで、幅広くその全体像を紹介しました。

環境問題への意識の高まりやライフスタイルの多様化に伴い、住宅の「長寿命化」や「持続可能性」が強く求められる時代へと移り変わっています。

その中で長期優良住宅は、まさにこれからの時代に即した「安心できる暮らしの拠点」となることが期待されています。

一方で、すべての人にとってこの認定制度が絶対に必要というわけではありません。

小さくても性能のよい家を求める方や、将来的に住み替えの可能性がある方、都市部での敷地制約が大きい場合などは、制度の制約や追加コストがかえってデメリットになることもあります。

大切なのは、制度のメリットを理解したうえで、自分たちの暮らしに本当に合っているかどうかを見極めることです。

制度の利用が目的化するのではなく、「制度を活かして自分たちの暮らしを豊かにする」という本質的な視点が必要です。

そのためには、信頼できる住宅会社や設計者とじっくりと相談を重ね、ライフプランや価値観に合った住まいづくりを進めることが不可欠です。

長期優良住宅の価値は、年月が経ってからこそ実感されるものです。

快適性、光熱費の安定、修繕費の抑制、そして何より「安心して住み続けられる」という感覚が、日々の暮らしを支えてくれるでしょう。

中古市場でも高く評価される可能性があり、資産としての住宅価値も維持しやすくなります。

家は一生の中でもっとも大きな買い物の一つ。

その判断を後悔しないためにも、「今」だけでなく「将来」を見据えた視点で住まいを選ぶことが求められます。

最後に、ぜひ実行していただきたいのが、ご自身のライフスタイルや将来設計を紙に書き出してみることです。

どのくらいの期間その家に住むのか、将来的に家族構成がどう変化するのか、生活費や維持管理にどの程度の余裕を見込むのか。

これらを明確にすることで、長期優良住宅が自分に適した選択肢かどうかが見えてきます。

制度を正しく理解し、信頼できるパートナーとともに、「建てる」だけでなく「育てる」住まいづくりを目指していきましょう。

家は「所有物」ではなく、「人生を支える舞台」です。

だからこそ、自分らしい価値ある選択をしていきたいものです。

他の記事をみる