模型で見る“耐震・制振・免振”違いが驚くほど明瞭に!

先日も大きな地震がありましたが、この機会に『耐震』『制震』『免振』についてご紹介します。

あすなろ建築工房の「家づくり講座2(性能編)」では、【構造の基礎知識】の中で、『耐震』『制振』『免振』について、模型にて説明しています。

『耐震』『制振』『免振』は何が違う?

| 項目 | 無対策 | 耐震(筋交い)構造 | 耐震(構造パネル)構造 | 制振構造 | 免震構造 |

|---|---|---|---|---|---|

| 概要 | 耐震要素が無い、または腐朽 | 筋交いで揺れに“耐える” | 面材(パネル)で揺れに“耐える” | 制振ダンパーが揺れを吸収 | 建物を“地面から切り離し”揺れを伝えない |

| 構造の特徴 | 筋交いや構造パネルが存在しない | 筋交い(斜めの柱) | パネルで壁全体を構造化 | ダンパーを壁・柱に組み込み | 建物と基礎の間に免震装置(ゴム等)を設置 |

| 地震時の揺れ | 極めて大きい | 大きいが倒壊は防ぐ | やや小さいが衝撃は伝わる | 小さく抑えられる | 極めて小さくなる |

| 被害の程度 | 倒壊・損壊の可能性が高い | 損傷はあるが倒壊しにくい | 筋交いよりも安定性がある | 構造体の損傷を軽減可能 | 損傷リスクが非常に低い |

| コスト | 非常に安い(しかし危険) | 標準的 | 標準的(現在の主流) | やや高い(ダンパーの分) | 高コスト(大規模な設計・施工が必要) |

| 主なメリット | 初期費用が少ない | 比較的安価である程度の耐震性がある | 面で支えるため安定感がある | 建物の損傷を軽減し、繰り返しの地震にも効果 | 建物の揺れを根本的に遮断する |

| 主なデメリット | 倒壊リスクが高い | 揺れは直接受ける | 大きな地震では損傷の可能性もある | 設置場所に制限がある場合あり | 設計・施工が複雑で一般住宅では採用が難しい |

| 適用例 | 老朽化した建物、違法建築など | 一般的な木造住宅に多い | 現代の多くの木造住宅 | 高性能住宅、地震多発地域 | 高層ビル、病院、重要施設、大型マンションなど |

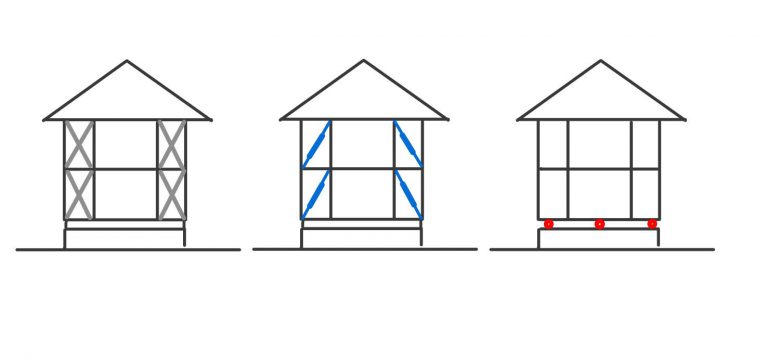

「耐える」=耐震(筋交い・パネル)

「吸収する」=制振(ダンパーなど)

「逃がす」=免震(地面から独立)

と考えると分かりやすいでしょうか?より分かりやすく違いを理解をするには動画の方が適切ではないでしょうか。

動画を撮影したので、ご紹介します。

【動画で分かる】『無対策』『耐震』『制振』『免振』の違い

『無対策』の場合

まず、『無対策』(なんの対策も施していない)場合です。

筋交いや構造パネルなどが無く「耐震要素が無い」場合や耐震要素があっても「腐朽して効果が期待できない」場合がこれにあたります。地震があると脆くも崩れてしまいます。大変危険ですね。

『耐震(筋交い)構造』の場合

次に『耐震(筋交い)構造』の場合です。

筋交いが頑張って地震に耐えていることが分かります。

『耐震(構造パネル)構造』の場合

『耐震(構造パネル)構造』の場合です。筋交いではなく、面材として耐震要素がある場合です。

最近の住宅では主流となっている耐震構造のモデルです。しっかりと揺れに耐えていることがわかります。

『制振構造』の場合

『制振構造』の場合です。

模式的に制振ダンパーの代わりに輪ゴムを設けています。実際には制振ダンパーは、ゴムや金属にて揺れを熱に変えて、地震力を吸収して建物の被害を少なくする効果があります。

揺れが小さくなっていることが分かります。

『免震構造』の場合

最後に『免震構造』の場合です。

地震力を逃がすことで、揺れがとても小さくなっていることがわかります。

実際の建物では、免振ゴムなどで建物を浮かせて揺れを吸収しています。

他の記事をみる