地盤補強の費用相場と工法の違い【土地・補助金・メリット】

家を建てる前に避けて通れない「地盤の問題」。

せっかく理想の土地が見つかっても、地盤が弱ければ、安心して暮らせる家づくりは難しくなってしまいます。

特に地盤補強が必要と診断された場合、「どれくらいの費用がかかるのか」「どんな補助が使えるのか」「どの工法を選ぶべきか」など、不安や疑問が尽きないのが正直なところでしょう。

本記事では、地盤補強の費用相場や工法ごとの特徴、補助金やローンの活用法まで、初めての家づくりでも理解しやすく丁寧に解説します。

地盤補強にかかる費用相場とは?【工法別・土地特性別】

地盤補強にかかる費用は一律ではなく、選ぶ工法や土地の状態によって大きく異なります。まずは、主な補強工法ごとの費用目安を把握しておきましょう。

地盤補強の工法別費用相場

| 補強工法 | 費用相場(30坪想定) | 特徴 |

|---|---|---|

| 表層改良工法 | 約20〜50万円 | 軟弱な表層のみを固める。浅い地盤向け |

| 柱状改良工法 | 約40〜120万円 | 地中に柱状のセメントを打ち込む。中程度の深さ対応 |

| 鋼管杭工法 | 約100〜150万円以上 | 深い地盤や支持層が遠い土地に対応。コストは高め |

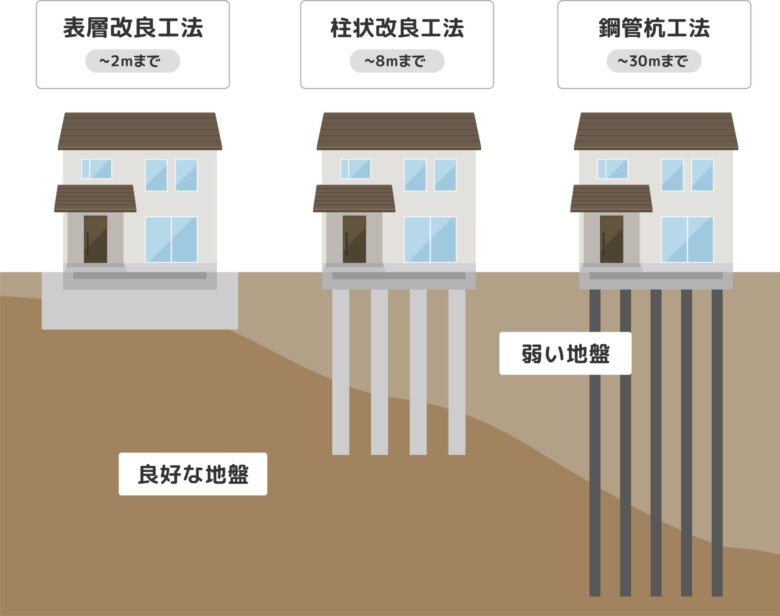

どう違う?工法ごとの適用場面

- 表層改良は、表面から2m程度までが軟弱な場合に有効です。

- 柱状改良は、支持層が3〜8m程度の位置にある場合に使用されます。

- 鋼管杭は、10m以上深い位置に支持層があるような場合や、傾斜地・崖地など特殊な立地に採用されることが多いです。

土地の形状・特性ごとの費用変動

| 土地タイプ | 費用の傾向 | 補強が必要になりやすい理由 |

| 台形地・旗竿地 | やや高め | 重機の搬入・作業スペースが確保しづらく、施工難度が高い |

| 崖地・高低差地 | 高め | 地盤の均し作業や特別な基礎構造が求められるケースが多い |

| 埋め立て地 | 高め | 地中に瓦礫やゴミ、軟弱層が混ざることが多く、柱状改良以上が必要なことも |

| 更地・造成済み | 低〜中 | 条件が整っていれば費用は比較的抑えられる |

素人でも見抜ける?地盤補強が必要な土地の特徴

- 雨が降ると水たまりができやすい土地

- 近隣で傾いた家や亀裂の入った基礎がある

- 以前は田んぼや沼地だったと言われている

ただし、外見や噂だけでは正確な判断は困難です。土地購入を検討している段階から、設計事務所や工務店と連携し、事前の地盤調査を依頼することが大切です。あすなろ建築工房では、そうした土地選びのご相談にも対応しています。

補助金・ローンで地盤補強費用を賢くカバーする方法

地盤補強には大きな費用がかかる場合もありますが、自治体によっては補助金が活用できるケースもあります。また、住宅ローンの一部として組み込める制度もあります。

地盤補強で使える主な補助金(全国共通・制度例)

- 長期優良住宅等に関する補助金(国土交通省)

- 耐震性の向上に関わる費用として、地盤補強が対象になることも。

- リフォーム補助制度(各自治体)

- 耐震改修やバリアフリー改修に併せた地盤補強費を対象とする例あり。

- 住宅取得支援補助(子育て世帯・若年層向け)

- 新築時の費用支援として、補強費も一部カバー対象になることがあります。

補助金に関する注意点

地盤補強に利用可能な住宅ローンの仕組み

多くの銀行や金融機関では、建築工事費用に地盤補強を含めることが可能です。土地購入後に地盤調査を行い、補強が必要と分かった場合も、工務店経由で見積書を出すことでローン枠を調整できるケースが多くあります。

神奈川県内の補助金活用ガイド【市町村別に紹介】

横浜市

【制度名】木造住宅耐震改修補助

【対象】令和7年度から、新耐震グレーゾーン住宅(昭和56年6月以降、平成12年5月末以前に着工された建築物)を補助対象に追加

【金額】補助上限額:一般世帯115万円・非課税世帯155万円

【備考】地盤補強を含めるには事前の構造調査・申請が必要

鎌倉市

【制度名】住宅耐震化支援事業

【対象】昭和56年(1981年)5月31日以前に建築工事に着手した一戸建て住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅(いずれも木造2階建て以下)で市民自らが所有し居住する建築物(枠組壁工法及びプレハブ工法は除きます。)

【金額】耐震改修工事等に要する費用の2分の1、最大100万円(条件あり)

茅ヶ崎市

【制度名】木造住宅耐震改修促進事業補助金

【対象】昭和56年5月31日以前に建築され、又は建築の工事に着手されたものなど

【金額】最大建物一棟あたり108,900円(税込)

【備考】耐震+地盤補強セットでの施工時に補助対象になりやすい

※上記制度は年により内容が変更される可能性があります。常に最新の市区町村HPをご確認ください。

地盤補強の主な工法とそれぞれのメリット・デメリット

補強工法にはいくつかの種類がありますが、「どれが正解」というより、土地に合った工法を選ぶことが重要です。

地盤補強工法の違い

| 工法 | メリット | デメリット | 費用相場(目安) |

|---|---|---|---|

| 表層改良工法 | コストが比較的安く、工期も短い。環境への負荷も少ない。 | 対応できる深さが限られており、地盤の状況によっては選択できない。 | 20〜50万円 |

| 柱状改良工法 | 支持層が比較的深い場合にも対応可能。施工実績が多く信頼性が高い。 | 施工には大型機械が必要なため、狭小地では難しいことがある。 | 40〜120万円 |

| 鋼管杭工法 | 非常に高い支持力が得られるため、軟弱地盤や支持層が深い土地でも安心。 | コストが高くなりがちで、騒音や振動も大きくなりやすい。 | 100〜150万円 |

表層改良工法とは

表層改良工法は、地表から2m程度までの浅い地盤に対して、セメント系固化材などを混ぜて地盤を固める方法です。比較的硬い地盤が浅い場所にある場合に用いられ、戸建住宅に適したコストパフォーマンスの高い工法です。

ただし、水分量の多い土壌や、表層が柔らかすぎる地盤では不向きとなるため、事前の調査が欠かせません。

柱状改良工法とは

地面に直径60〜80cm、深さ3〜8mほどの柱状の改良体を地中に複数本打ち込む工法です。軟弱な地盤でも、その下にある支持層に届くように柱を配置することで安定性を確保します。

大型の重機を必要とするため、敷地に余裕がない場合や電線・構造物が近接している場合には施工が難しいケースもあります。

鋼管杭工法とは

鋼製の杭を地中の支持層まで打ち込む工法で、最も高い支持力を得られる地盤補強手段です。地盤の弱さが深刻な場合や、建物の重量が大きい場合によく用いられます。

その分費用がかさみやすく、また工事の際に振動・騒音が発生しやすいため近隣配慮も必要です。

どの工法にも一長一短はありますが、地盤調査の結果に応じて最適な工法をご提案し、コスト・安全性ともに納得いただけるプランを提示しています。

まとめ:不安の残らない家づくりのために、地盤補強は“最初の安心投資”

家づくりにおいて地盤補強は、後回しにできない「最初の安心投資」です。費用は決して小さくありませんが、家の寿命や暮らしの安全を守るうえで、妥協せず検討すべき工程です。

この記事では、

- 工法別・土地形状別の費用目安

- 神奈川県内の補助金・ローン活用法

- 工法ごとの違いや注意点 を詳しく解説してきました。

ご不安な点がある方は、地盤調査からプランニングまで一括でご相談いただける設計事務所+工務店への相談がおすすめです。横浜・神奈川で家づくりをご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

他の記事をみる