2025年5月15日 学習・研鑽

持続可能な木造建築と大工の新たな挑戦

材木屋さんのモック主催の「次世代へつなぐ、木と生きる未来 ~持続可能な木造建築と大工の新たな挑戦~」を聴講させて頂いてきました。

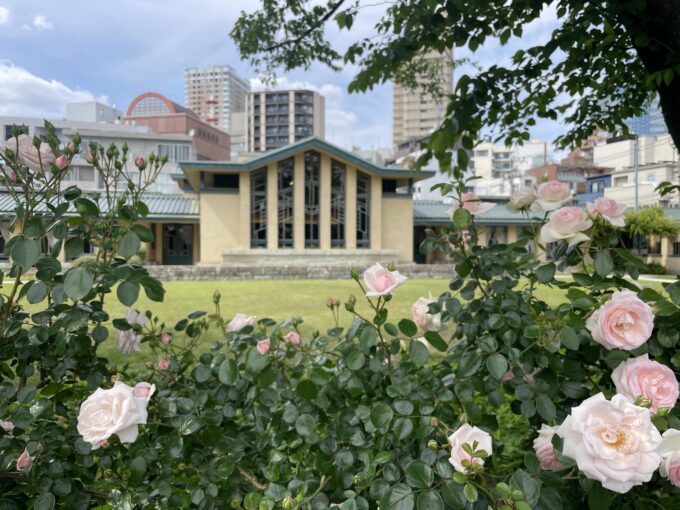

講演会会場のフランクロイドライトの明日舘はバラが満開。

大型パネルの供給メーカーでもあるモックさんの主催であったので、大型パネルの必要性についてのセミナーの意味合いが大きかったものでした。

パネラーは、大工代表の天野さん、工務店代表の佐藤さん、設計事務所代表の丸山さん。

そしてシークレットゲストとして、大型パネルの暗躍者のウッドステーションの塩地さん。

各社が各分野での木造建築の取り組みについてお話頂きました。

大変勉強になる内容でした。ご

講演ありがとうございました。

機材トラブルもあって、質疑応答の時間がなかったので、懇親会でお話させて頂いたことを備忘録として記しておきます。

私が気になっているのが、大工不足、建材の重量化にともなって大型パネルが正義であるという流れが本当に選択肢がそれしかないのかということ。

私自身も大型パネルでの施工を複数現場で経験している身での話です。

決して大型パネルを否定している訳ではありませんので、ご承知おき下さい。

確かに大工だけでなく職人すべてが人材不足です。

100年以上前は大工は右官と呼ばれ、左官と並ぶ建築における要材でした。

大工が居なければ建築そのものが成り立たない社会が長く続いていました。

大工がすべての取り仕切っていました。

大工の棟梁は、街においては村長に続くかそれ以上のステイタスを維持していました。

棟梁の家は街の中では一位二位を争う豪邸でありました。

そんな大工が持っていた権益ですが、材木屋によってお金勘定を取り上げられ、工務店によって現場管理業務を取り上げられ、設計事務所によって設計業務を取り上げられ、プレカット工場によって墨付け刻み業務を取り上げられてきました。

そこにきて、大型パネルによって建て方など大工業務も取り上げられてました。

残るところは造作工事のみです。

大工が現場で出来ることはいつの間にかに限られてしまっています。

家づくりを依頼する人は、現場に行くことが憚れる時代です。

自分の家づくりを確認するために現場に行くのではなく、パネル工場に行って確認する時代なのだという説明もありました。

本当にそれでいいのだろうか。

本当に皆がそれを望んでいるのだろうか。

今この時点でしっかりと議論しておかないと本当にそれが正義になってしまうかもしれません。

大工不足、職人不足によって、大工や職人の職能が限定されてしまうことは抗うことは出来ません。

だからと言って、先のような大工の職能が限定される家づくりが「時代の流れ」と言われてしまって、「それがあたりまえ」として受け入れてしまうしかないのでしょうか。

本日のセミナーでは我々実務者にいろいろな問題提起がなされたものと思います。

大工、工務店、設計事務所など実務者それぞれにおいて、今何をすべきか改めて課題を頂いたのではないかと思います。

答えはすぐには出せないと思いますが、常に考えていきたいです。

他の記事をみる